Avec le Covid, les Girondin·es ont expérimenté des formes de mobilité plus douces, mais la voiture reste un mode de transport privilégié pour la plupart.

« Là il faut faire attention, on va rouler sur plusieurs dos d’âne. » Johanna connaît ce trajet sur le bout des doigts. Habitante de Talence, elle travaille comme bibliothécaire dans le centre de Bordeaux, à l’IUT Bordeaux Montaigne. Tous les matins c’est la même routine. Départ à 8h30, un premier arrêt pour déposer son fils Diego chez la nourrice, proche de son domicile, puis elle file au travail, le siège auto toujours sur la plage arrière. Sa conduite est machinale. Chemin de Suzon, boulevard Franklin Roosevelt, place Nansouty, cours de l’Yser, de la Marne… Chaque jour, elle traverse le quartier résidentiel de Talence et ses nombreux ralentissements causés par des feux qui virent trop rapidement au rouge.

Depuis son arrivée dans la métropole bordelaise il y a quatre ans, la jeune femme utilise régulièrement la voiture. Mais ses déplacements se font plus mesurés. « Je l’utilise un peu moins sur Talence, j’ai tout à proximité. Mais il reste des impératifs. Je l’utilise pour aller faire les courses, aller au travail, emmener mon fils chez la nounou le matin ou chez le médecin. » Des tâches qui lui incombent depuis que son conjoint a changé d’emploi. « Avant il déposait Diego un jour sur deux », précise la jeune femme. Comme elle, de nombreuses femmes doivent gérer ces charges familiales. Nous avons échangé avec Lucile Ramackers, consultante en mobilité à Paris. Ses études ont mis en évidence les standards sexistes qui pèsent sur leurs déplacements quotidiens. « Encore aujourd’hui, les tâches ménagères sont une affaire de femme. Amener les enfants à l’école, faire des courses, accompagner un parent âgé à un rendez-vous… Les trajets uniques sont rarement pour les femmes, qui doivent faire plusieurs arrêts sur leurs trajets. »

Covid, crise écologique… Malgré les événements qui ont ébranlé la société ces dernières années, Johanna ne peut pas changer ses habitudes. La raison ? Un côté pratique indéniable. Mais aussi un temps de trajet bien plus long en transport en commun. « Je mets un peu plus de 20 minutes pour me rendre au travail en voiture. Même s’il y a du monde sur la route, c’est plus court que si je prenais les transports en commun. En bus, j’en aurais pour près de 40 minutes. »

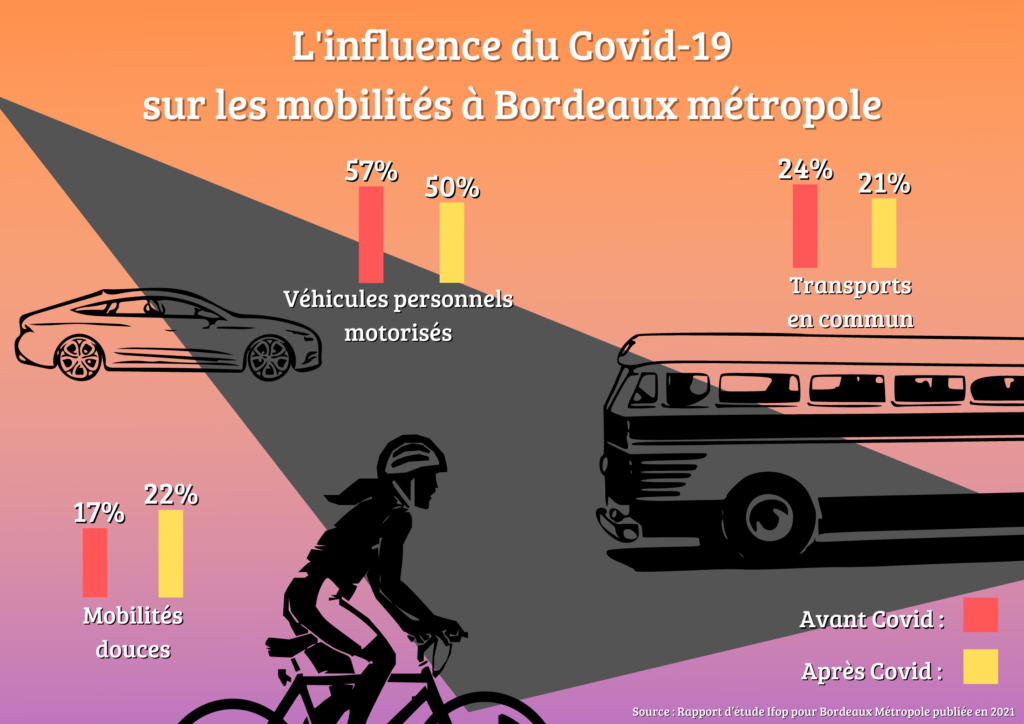

Selon une enquête de l’Ifop pour Bordeaux Métropole datant de 2021, 45% des Bordelais·es utilisent quotidiennement un véhicule motorisé. Pourquoi conserver ce type de mobilité aujourd’hui ? Pour 92% des habitant·es de la métropole, l’autosolisme est surtout pratique. 83% choisissent cette alternative pour sa rapidité. L’hygiène est également devenue un argument à part entière pour 78% de celles et ceux qui empruntent un véhicule motorisé chaque jour. « Le Covid a valorisé l’autosolisme. Vu qu’on est seul dans son véhicule, il n’y a pas de risque de contamination. Il y a des gens qui ont repris la voiture par peur » selon Lucile Ramackers. Johanna, par exemple, a cessé le covoiturage : « quand j’allais chez ma mère à Carcassonne, je prenais parfois quelques personnes. Mais avec le Covid j’ai préféré arrêter. »

Zone rurale, zone non desservie

À quelques kilomètres à l’ouest, Clara effectue sa promenade quotidienne sur la plage, à quelques pas seulement de chez elle. Étudiante en master de management de l’environnement à Versailles, elle habite la moitié du temps au Teich, sur le bassin d’Arcachon, où elle réalise son alternance. Habituée des grandes métropoles, le passage à la campagne ne déplaît pas à cette passionnée d’ornithologie qui peut observer les oiseaux marins rien qu’en traversant une rue. Mais pour aller plus loin, ça c’est une autre histoire.

Clara utilise une voiture pour tous ses déplacements, que ce soit pour aller travailler ou pour ses loisirs : sa petite ville est mal desservie par les transports en commun. « Hors des grandes villes comme Bordeaux ou Paris, on est très vite limité dans nos choix de transport en commun. À part le bus ou la gare à vingt minutes de marche, on n’a pas trop le choix. » La station de bus en face de chez elle, la jeune versaillaise ne s’y est même pas vraiment intéressée. En se rendant sur Baia, le réseau de transport du Bassin d’Arcachon, on remarque que l’arrêt de Clara est desservi par une seule ligne de bus, qui passe six fois par jour pour relier le centre commercial de La Teste-de-Buch et le collège du Teich jusqu’à 17h50.

Selon une étude de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) sur les transports en milieu rural, les réseaux de bus et de train hors des grandes villes en France sont peu performants. Souvent en retard, les voyageur·ses souffrent des temps de correspondances trop élevés : en moyenne 112 minutes contre 35 en ville selon Cyrille Genre-Grandpierre, maître de conférence à Avignon. Mais aussi de la faible fréquence de passage des transports en commun : trois par jour en moyenne. Un avis que partage Clara, qui craint d’être trahie par une ligne de bus défaillante. Finalement, la solution la plus rapide et la plus efficace pour elle reste de prendre la voiture : « ma situation géographique me l’impose… Sinon je prendrais les transports en commun ou le vélo, comme quand je suis à Paris. »

Alors pourquoi ne pas valoriser le covoiturage dans ce cas ? L’étudiante en management de l’environnement s’est déjà posé la question. Elle a même sondé ses collègues de bureau. Problème : un seul habite près de chez elle, mais il et elle n’ont pas les mêmes horaires de travail. Cette situation rend la coordination impossible, Lucile Ramackers le remarque souvent. Elle relève une ambivalence dans la démocratisation du covoiturage : avec l’augmentation du prix du carburant, cette pratique a été revalorisée par les Français·es pour les trajets quotidiens. Mais les heures de départ empêchent toujours les non-converti·es de sauter le pas : « les prises de poste ne laissent pas de flexibilité le matin et empêchent la coordination entre les travailleurs et les travailleuses, qui partent à des horaires fixes et différents, même si ce n’est que de quelques minutes. »

Faire face à l’inflation

Depuis qu’il a sa voiture, Joseph, 21 ans, ne prend plus les transports en commun. C’est avec l’augmentation des prix de l’essence que le jeune travailleur s’est décidé à changer de pratique. « Avec l’inflation, je ne prends plus la voiture pour aller au travail. Je réserve mon budget essence pour partir en week-end, quand je sors réellement de l’agglomération bordelaise. Aujourd’hui les transports en commun me paraissent plus avantageux vu le prix de l’essence. » En l’absence de place de parking, son véhicule l’attend en dehors de Bordeaux. Bien décidé à préserver ses finances pour ses moments de loisir, Joseph compte continuer de se déplacer en transport en commun « tant que le prix de l’essence ne baisse pas. »

Un gouffre financier dont le jeune homme a pris conscience récemment, mais un phénomène que Lucile Ramackers observe depuis plusieurs années. « La voiture entraîne des frais qu’on a du mal à quantifier : le stationnement, l’essence, le véhicule qui perd de sa valeur très vite. En moyenne, une voiture coûte 5 000 euros par an. Les transports en commun sont clairement plus économiques. »

Dans la même situation que Joseph, toujours plus de jeunes n’arrivent plus à envisager la voiture comme mode de transport privilégié. Selon l’étude menée par l’Ifop pour Bordeaux Métropole en 2021, seuls 36% des habitant·es de 18 à 24 ans continuent d’utiliser un véhicule motorisé personnel, contre 55% des 35 à 49 ans. Une perte d’intérêt de la nouvelle génération pour le transport individuel que Lucile Ramackers a relevé. « Parmi les jeunes, il y en a de moins en moins qui passent le permis. La voiture n’est plus la meilleure façon de se déplacer désormais. »