Peut-on rire de la mort ? De la dictature ?

Ce n’est pas ce à quoi l’Histoire pousse spontanément. C’est pourtant dans le registre de la comédie absurde que « La Mort de Staline » raconte les guerres de succession sans pitié qui ont suivi le décès du dictateur soviétique. Un ton décalé qui n’éclipse pas la cruauté et l’hypocrisie des acteurs de cette comédie politique.

5 mars 1953. Près de Moscou, on vient d’apprendre l’impensable : Staline est mort. Son cabinet ministériel est là, au grand complet. Chacun de ses membres s’efforce de sangloter le plus fort possible. Et pour cause : chacun joue sa survie politique, voire peut-être même son accès à la tête du bloc soviétique. C’est le scénario sur lequel a choisi de s’amuser Armando Iannuci, connu pour les séries The Thick Of It et Veep, pour son troisième long-métrage. Relativement éclipsé en France par les sorties de Dans la Brume et Gaston Lagaffe, le film est pourtant une adaptation de la bande dessinée éponyme, parue en France chez Dargaud en 2010. Pour adapter cette histoire, Iannuci a réuni un casting de choix : Steve Buscemi (Reservoir Dogs), Michael Palin (Monty Python), Jeffrey Tambor (Very Bad Trip), Jason Isaacs (Harry Potter), pour n’en citer que quelques-uns. Les acteurs sont d’ailleurs le secret de l’efficacité du film, ce qui n’est pas étonnant étant donné que plusieurs sont issus du théâtre, comme Simon Russell Beale, versé dans le théâtre shakespearien. Servie par des répliques conçues comme des tirs de sniper, toute cette troupe donne même au film des allures de pièce de théâtre.

Quand la dictature bolchévique vire au vaudeville

Il y a quelque chose de très théâtral à voir tous ces hommes, à la tête du plus vaste empire de leur temps, se comporter de façon finalement très humaine. Le contraste est d’ailleurs visible dès la première scène, qui montre un technicien terrorisé qui tente l’impossible pour sauver sa peau et reconstituer le concert dont Staline vient de lui exiger l’enregistrement. A cette scène succède la première scène de Staline et ses collaborateurs… et on a plus l’impression de voir une bande de copains que l’équipe dirigeante d’un régime totalitaire. Ils se vannent, ils se parlent comme des charretiers, ils se chamaillent, bref, des gens normaux, au final ! Les personnages sont tous introduits comme des archétypes : blagueur, fourbe, guerrier… Ca semble profondément ridicule à voir ces individus visiblement tous plus inaptes à gouverner les uns que les autres se disputer la tête de l’URSS. La logique de clans rivaux qui s’installe au sein du groupe ferait même penser à certains moments des Tontons Flingueurs. Une logique qui oblige les personnages à jouer un double jeu, à l’image du film, qui derrière ses airs de comédie, décrit une réalité bien plus glaçante.

Mieux vaut en rire … ?

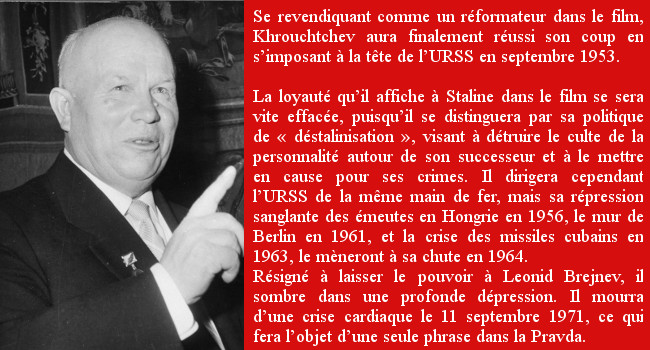

Il n’en reste pas moins que le film se déroule à Moscou, en 1953, avec tout ce que ça implique historiquement. Ce sur quoi le réalisateur ne fait pas l’impasse, en basant beaucoup des situations du film sur des ruptures de ton parfois très fortes. En témoigne la présentation de Lavrenti Beria, le démoniaque chef du NKVD, la police secrète stalinienne. Sa première scène le montre finir une séance de torture particulièrement violente, laissant derrière lui un homme à peine conscient, recouvert de sang. Il sort, donne des ordres à ses hommes pour exécuter des suspects devant femmes et enfants… et dans la scène suivante on le retrouve à plaisanter avec des amis. Quant aux soldats, il y a bien quatre scènes qui les montrent s’exécuter entre eux pour obéir aux ordres. Le double jeu des proches du dictateur est mis en exergue pendant tout le film, surtout celui de Beria et Khrouchtchev. Quand le premier occupe le rôle du méchant ultime, le second est presque réhabilité par le réalisateur, qui le montre comme un sympathique blagueur, se revendiquant le « réformateur » du groupe. Un manichéisme installé tout le long du film mais renversé à la fin, quand Beria se retrouve lynché puis exécuté sommairement après avoir été jugé par Khrouchtchev lui-même. Le petit moment de soulagement ressenti face à la mort de l’ordure de service est vite effacé par l’hypocrisie et la perversité tactique de celui qui se posait en « progressiste » jusque-là. Une fin à l’image du film, dont l’absurdité toute britannique s’entrechoque avec la froide réalité du régime soviétique.