Occupé depuis le rejet des motions de censure, le campus universitaire de la place de la Victoire est devenu le point central des luttes contre la réformes des retraites. Au sein des bâtiments investis, étudiant·es et militant·es extérieur·es organisent la mobilisation.

À peine la marche de l’entrée franchie, des odeurs de café se mêlent à celles de la poussière. Des étudiant·es ont retiré leur masque noir pour partager la fin d’une cafetière. “Si seulement on pouvait faire pareil pour les richesses mondiales !” ironise l’une d’entre elleux. D’un côté du vaste hall du bâtiment aux pierres claires, un jeune homme d’une vingtaine d’années aide un congénère à nouer son turban autour de la tête. “Tourne le tissu d’un côté puis de l’autre, mec”, lance-t-il, agacé par son amateurisme en la matière.

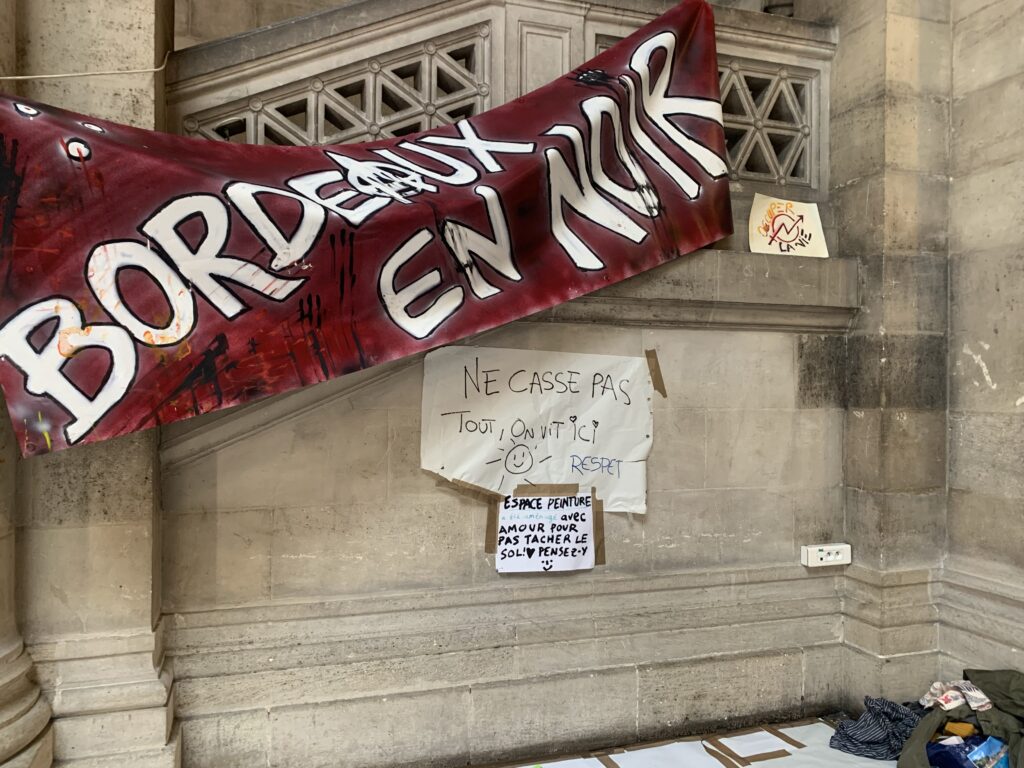

Avant le départ imminent en manifestation, les pancartes sont fignolées à l’entrée. Le cortège s’élance dans moins de deux heures. Pas le temps de faire ça au sous-sol, où les étudiant·es des Beaux-Arts ont pris leurs habitudes. Fini les petits pinceaux, place aux aérosols pour étaler la peinture rouge sur des feuilles cartonnées.

Dans le patio baigné de lumière, des feuilles A4 placardées répondent à des questions précises : que faire en cas d’évacuation ? Comment réagir à une interpellation ? Le bâtiment a bien changé. « Tu nous mets 64, on te re Mai 68”, “ACAB”, “Macron démission”. Ces slogans ont recouvert la devanture et l’intérieur de cet imposant édifice du XIXème siècle.

Cela fait plus d’une semaine que des visages plus ou moins couverts sont postés à l’entrée du campus universitaire de la Victoire. L’occupation a été votée à la majorité lors d’une assemblée générale qui a rempli l’amphithéâtre Gintrac, le 21 mars dernier. Les cours magistraux de psychologie ou de sociologie qui avaient encore lieu il y a peu ont laissé place aux discussions politiques et aux ateliers créatifs. Dans Gintrac, Marina, en troisième année de psychologie, est nerveuse. Depuis la place habituellement réservée aux professeur·es, elle s’exprime devant un groupe de journalistes convié·es à une conférence de presse d’un nouveau genre. Elle explique : au-delà de la réforme des retraites, l’élément déclencheur de cette occupation est le 49.3 : “la goutte d’eau qui a fait déborder le vase déjà bien plein.”

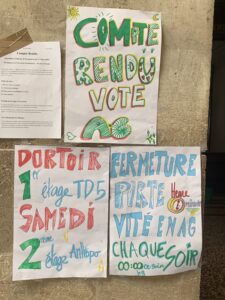

L’ébauche d’une société horizontale

Aucune place pour le chaos ici. Les espaces du bâtiment sont délimités de façon à répondre à une gestion précise. Chaque jour, une poignée d’occupant·es qui ont dormi à l’étage, dans des dortoirs de fortune, sont rejoints par des militant·tes diurnes pour l’habituelle AG du matin sur l’organisation du jour. Pour commencer, un syndicaliste étudiant de l’UNEF, les cheveux devant les yeux, prend place à la tribune pour lancer les sujets à l’ordre du jour. Toutes les décisions sont prises à main levée, en AG. Les visages y sont marqués par la concentration.

Il faut attendre 20h pour le deuxième rendez-vous quotidien. La veille, à ce moment-là, une journaliste du New York Times envoyée à Bordeaux pour couvrir l’incendie de la porte de la mairie demande à prendre une photo de l’auditoire de dos. L’autorisation requiert un vote. Trois questions se succèdent : “Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?” Après de longs débats, les mains se lèvent de part et d’autre de l’amphithéâtre. Deux volontaires sont chargé·es de comptabiliser les votes. L’amphithéâtre n’est pas plein, mais l’opération prend du temps. Heureusement pour les participant·es épuisé·es, iels tombent d’accord. Sinon, il aurait fallu recompter… La journaliste est finalement autorisée à prendre son cliché.

Les portes sont ouvertes : étudiant·es, mais aussi travailleur·euses mobilisé·es entrent et sortent comme bon leur semble. Quelques personnes sans domicile fixe y ont d’ailleurs trouvé refuge, l’un d’entre elleux dort sur un matelas à l’entrée. Néanmoins, chaque nouvel·le entrant·e est scruté·e : l’hypothèse que des « infiltré·es” se faufilent inquiète.

S’inspirer des luttes passées

En 2019, déjà, contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, l’université avait été occupée pendant 23 jours. Les références à d’anciens conflits sont latentes : sur un poteau du hall est scotchée une caricature d’Emmanuel Macron où l’on lit : “La chienlit, c’est lui”. Le slogan est emprunté à Mai 68. Marina connaît bien l’histoire du mouvement. Des étoiles dans les yeux, elle se souvient de photos d’archives où, dans des amphis, des étudiant·es se partageaient la parole.

En sortant de l’amphithéâtre Gintrac, son sac à l’épaule , elle s’exclame : “C’était le plus beau moment de l’histoire. Celui où les manifestant·es étaient proches de renverser le capitalisme. Nous aussi, on veut faire de l’université notre espace de réflexion.” Julie Le Mazier, docteure en sciences politiques, voit ici un moyen de jouer avec des symboles pour mobiliser largement. Bloquer une université, c’est « convoquer un imaginaire et des références à d’autres mouvements sociaux. »

Pour elle, une occupation est aussi un moyen de répondre à des contraintes pragmatiques. Elle rend la grève étudiante effective « en empêchant les cours habituels de se tenir et en évitant que les grévistes ne soient pénalisés par le contrôle d’assiduité. »

Le centre névralgique

“Le campus de la Victoire, c’est le QG de la lutte radicale”, assure un black bloc à l’accent italien. Et pour cause : c’est là que toutes les décisions concernant le blocage, l’organisation des manifestations sauvages et les modes d’action sont discutées entre étudiant·es et militant·es extérieur·es. Dans l’objectif de rendre le lieu central, un pôle communication s’est monté pour promouvoir l’action des occupant·es. L’équipe gère les réseaux sociaux de @victoireenlutte. Sur Instagram, des programmes quotidiens sont publiés : conférences-débats, assemblées générales, événements culturels…

La semaine passée, on pouvait suivre les affrontements entre policier·ères et manifestant·es radicaux·les depuis le parvis du campus. L’intersyndicale en a d’ailleurs tiré des leçons. Mardi 28 mars, jour d’appel à la grève générale, le parcours habituel a été modifié pour éviter la place. Coïncidence ? « Non, avance l’occupant italien en réajustant sa cagoule, ils savent que ça va péter ici.” La suite des événements lui a donné raison.

Quand, à 16h, les blacks blocs ont atterri à la Victoire, des renforts se tenaient prêts. Un curieux ballet se joue alors : une partie d’entre elleux se mure à l’intérieur, quand une autre défend l’accès au bâtiment. La tension monte et sur le parvis de l’université, une poubelle s’embrase. Après un bras de fer avec les occupant·es, les CRS qui ont encerclé le bâtiment, finissent par se retirer. Retour au calme : une bière à la main, des manifestant·es au visage encore dissimulé dansent et chantent sur le parvis.

16h45. Après la manifestation de l’intersyndicale, un cortège de manifestant•es plus violent•es arrive à la place de la Victoire de #Bordeaux. Les étudiant•es qui occupent l’université scandent : “tout le monde déteste la police”.#ReformeDesRetraites #Manif28Mars pic.twitter.com/HKSPzuhnlP

— Imprimatur (@imprimatur_IJBA) March 28, 2023

La fête se poursuit jusqu’à ce que des rumeurs de démantèlement courent dans le bâtiment : des camions de policiers et de CRS sont restés autour de la place et attisent la méfiance. L’occupation reste précaire. Une fois la nuit tombée, l’inquiétude resurgit quand agents de police et occupant·es se font face un instant. Moment de flottement. La fin de l’occupation n’aura pas lieu cette nuit-là : les agent·es sont remonté.es à bord de leurs véhicules et ont quitté la place. Le feu de poubelle devant le campus s’éteint, sans emmener avec lui la peur d’un démantèlement.

Sofiane Orus-Boudjema @OrusSofiane

Léa Petit Scalogna @LeaPetitSca